|

|

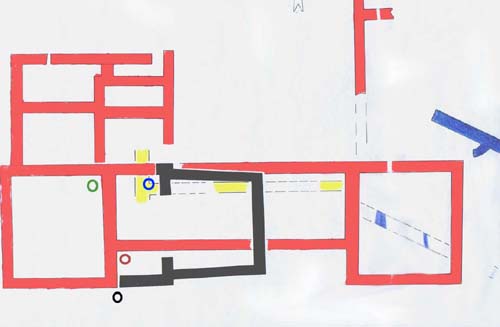

| Die

Grabung von

1989/90 bestätigte die Feststellung von Ernst Krebs, die

Kapelle

sei auf den Fundamenten eines römischen Vorgängerbaus

errichtet, korrigierte aber seine Vermutung, es handle sich

um

ein römisches Heiligtum. Die Grabung und vor allem die

anschließenden Restaurierungsarbeiten an den Wänden

brachten

die Gewissheit, dass nicht nur die Fundamente der Kapelle, sondern

große Teile des aufgehenden Mauerwerks original

römisch und

Teile des Herrenhauses einer villa rustica aus dem 2. Jh. n. Chr. sind.

Die eingehende Erforschung des Mauerwerks bereicherte unser Wissen um

zahlreiche Details römischer Bauweise. Noch aber konnten

zahlreiche Fragen wie die räumliche Ausdehnung nach Osten

nicht

beantwortet werden. Erst das Einverständnis der Eheleute

Arnold

ermöglichte 1996 eine Anschlussgrabung nach Osten,

die

konkrete Anhaltspunkte über die räumliche Ausdehnung

der

Frontseite und erste Hinweise auf Vorgängerbauten gab. Diese

Außengrabung ermöglichte es Herrn

Knöchlein,

der die

Grabung auch vor Ort begleitete, den aktuellen Kenntnisstand in einer

verständlichen Skizze zusammen zu fassen. |

|

°Teil

des von Süd nach Nord verlaufenden Innenfundaments

°Die

Fortsetzung des bereits von Ernst Krebs im Außenbereich

östlich der Kapelle entdeckten Fundaments wurde bei

der Grabung in der

nordöstlichen Ecke des Kapellenschiffs und im Chor

festgestellt.

Sie ist im Zusammenhang mit einem Vorgängerbau zu sehen

|

Westlicher Teil der Porticusfundamente

während der Ausgrabung

|

°Freigelegte

Porticusfundamente im Anschluss an den westlichen Eckrisaliten

|

°Die

vertikale Zaesur zwischen dem westlichen Eckrisaliten und der nach

Osten fortgeführten Erweiterung des Umbaus von 956 ist

deutlich sichtbar

|

Das Foto zeigt den typischen Aufbau des

römischen Mauerwerks an der Georgskapelle. Auf den gewachsenen

Boden wurde eine massive Steinstickung gebracht, die durch 2 Lagen nur

grob behauener Quader abgedeckt war. Auf dieses solide Fundament wurde

das aufgehende Mauerwerk mit handlichen Steinquadern aufgemauert

|

|

|

Innenputz

|

Durch Rillen und Schraffierungen präparierte Ziegel wurden mit

der

glatten Seite auf die Innenwände aufgemauert und sollten dem

mehrschichtigen Innenputz einen besseren Halt verleihen (vgl.

Jens Dolata, Technisch versiertes Handwerk aus dem römischen

Mainz, Arch. in Rh-Pfalz 2003, S. 48/49)

|

|

Etliche geriffelte und teilweise noch

putzbehaftete Bruchstücke

von Wandziegeln und zahlreiche, relativ kleine Reste des Innenputzes1),

die sich im Abraum aus dem Kapelleninnern fanden, geben einen Hinweis

auf die Wandgestaltung des quadratischen Innenraums. Danach

lässt

sich eine Wandfläche rekonstruieren, die insgesamt

großflächig mit einer harten Kalkschicht

überzogen war

und durch vielfältige schmale und breitere , meist

rötliche

Linien in rechteckige Felder eingeteilt war. Ein Befund aus der

Römervilla von Ahrweiler, wie er im Führer (H.

Fehr,

Roemervilla, S. 60) wiedergegeben wird, vermittelt einen

Eindruck.

Daneben aber fanden sich Putzstücke mit vielfarbigen kleinen

Spritzern2),

die, wie der 2. Beleg aus Ahrweiler, a.a.O. S. 61 zeigt, wohl im

Sockelbereich aufgebracht waren.

Durch die Aufmerksamkeit der Grabungsmannschaft wurde ein

kleines, kalkweißes Putzstück mit der Ritzzeichnung

eines

Kindes entdeckt. Ein Wagenlenker treibt ein Pferd an. Eine Zypresse

deutet sogar die Landschaft des fernen Italien an.

|

|

Durch

schmale und breitere Linien in

Quadrate/Rechtecke aufgeteilte Wandfläche aus der

Römervilla Ahrweiler, wie sie auch für

Heidesheim

anzunehmen ist.

|

Durch Farbspritzer markierter

Sockelbereich unter einem rot gefassten Feld. (Römervilla

Ahrweiler)

|

Das im Original schmutzig weiße Putzstück wurde

farblich verändert, um die Ritzzeichnung hervorzuheben. |

|

Aussenmauern

|

|

Das aufgehende Mauerwerk

des

Haupthauses bestand/besteht durchgehend aus sorgfältig

behauenen,

handlichen Kalksteinquadern, die - als Bruchsteine am nahen Rabenkopf

gebrochen - erst vor Ort behauen und vermauert

wurden. Eine

Schicht von Steinabschlägen, die längs der

Südwand des

östlichen Eckrisaliten gefunden wurde, belegt diesen

Arbeitsablauf1).

Die Mauern des Gebäudes wurden anschließend so

verputzt,

dass die einzelnen Quader jeweils nur angeputzt wurden und ein Kern der

behauenen Kleinquader (die in der Länge variierten, im Schnitt

aber konstant 13 cm hoch waren,) sichtbar blieb2).

Um die

Quaderstruktur des Mauerwerks zu unterstreichen, wurde in den noch

feuchten Putz eine Fuge um die Quader gedrückt, die

anschließend mit Mineralfarbe leuchtend rot

eingefärbt

wurde. An der Südwand haben sich trotz aller

Witterungseinflüsse über 1800 Jahre Teile dieser

Originalausmalung erhalten3),

ein weiteres

bemerkenswertes

Zeugnis qualitätvoller Arbeit.

|

|

Eines von mehreren

Pfostenlöchern des Baugerüsts, das zum Aufmauern der

oberen

Mauerpartie aufgestellt worden war. Die vom Gerüst herab

fallenden

Steinabschläge häuften sich um den Pfosten herum.

|

|

|

| Bei

der

Grabung Mitte der 90er

Jahre konnten viele Putzreste mit Fugenstrich, der sich im Sandboden

optimal erhalten hatte, ausgegraben werden. Das Fundmaterial belegt

aber auch, dass die Wände insgesamt leuchtend weiß

gekalkt

waren, so dass sich der rote Fugenstrich besonders markant abheben

konnte4).

Die aufgetragene Kalkschicht war

teilweise noch millimeterdick erhalten5).

Die nachgewiesene Frontlänge des Haupthauses, das zur nahen

Römerstraße hin orientiert war, beträgt 30

Meter. |

|

|

|

|

Schutzdach

|

|

Die Steinsichtigkeit, wie sie ohne schützende (antike)

Putzschicht

bis zum Giebelansatz an der Westseite sichtbar war, nach

Möglichkeit zu erhalten, war allgemeines Bestreben vor Ort und

ein

besonderes Anliegen der Archäologie Mainz. Die Bedenken, die

aggressive Witterung werde das historische Mauerwerk auf Dauer

irreparabel schädigen, führte gegen erbitterten

Widerstand

von Herrn G. Rupprecht zu einem vorläufigen, bewusst

asymmetrisch konzipierten und mit modernen Materialien gestalteten

Vordach im Westen, das als vorläufige Maßnahme

gedacht,

über Jahre umstritten blieb. Eine jetzt wohl

endgültige

Lösung bedeutet die Verschlämmung, die unter dem

Auftrag noch

grob die Quaderstruktur erkennen lässt, vor allem das

römische Mauerwerk im Westen endgültig

schützen soll.

Als Lösung für die Südseite bleibt ein

Schutzdach. |

|

Der Vorschlag von Herrn Dr. Precht, bei der

Gestaltung der Westfront formale Vorstellungen und Anschaulichkeit wie

die Forderung nach dauerhaftem Schutz und historischer

Authentizität in einem “Neuputz” nach

römischem

Vorbild, wie er z.B. im Archäologiepark Xanten umgesetzt

wurde, zu

vereinen, war angesichts des Konzeptes, nur den historischen Befund zu

dokumentieren und zu erhalten, nicht zu realisieren |

|

|

Aussengrabung

|

Den Befund feststellen, messen, zeichnen, notieren,

archäologischer Alltag auch für Herrn

Knöchlein, der die

Grabung östlich der Kapelle begleitete. |

Freigelegtes

Fundament |

Umfassend

heraus präparierte Steinstickung, der untersten Schicht eines

Mauerfundaments

|

Selbst dort, wo alte Fundamente

ausgehoben

waren, um das für den Nachfolgebau geeignete Material zu

erhalten,

hat der Boden die verfüllte Grube als aufschlussreiches

Dokument

erhalten.

|

Hinter

dem freigelegten Fundamant des östlichen Eckrisaliten zeichnet

sich die leere Fundamentgrube des Vorgängerbaus deutlich ab. |

Vor

dem Risalitfundament wird die Schicht

der

Steinabschläge für die Dokumentation

gesäubert. |

Hier liegt ein Hund (sorgfältig) begraben;

ein Bauopfer? |

Kurze

Siesta |

Der wenig qualitätsvolle Aufbau des Brunnenschachts deutet auf

eine Anlage in nachantiker Zeit hin. |

|